岡本での貴重な出会い-観梅名所の跡を訪ねて

地域の歴史発掘活動を続ける中、かつて日本有数の観光地岡本梅林を、卒業研究のテーマに取り上げた学生、関西学院大学文学部4年生の會田宗さんに出会いました。

その卒業研究でわかったことや、感じた事など、寄稿いただきました。

「お花見に行きませんか?」と誘われたとき、皆さんはまず何を思い浮かべますか。多くの人の頭には桜が満開の風景がふと浮かんだのではないでしょうか。

しかし、百年前の人達は、今の私たちとは少し花見事情が違ったようです。私たちが桜の花見へ出かけるのと同じように、明治、大正時代の人々は2月梅の花の季節には電車や人力車に乗って観梅に出掛ける人も少なくありませんでした。

岡本は、明治の神戸大阪間の鉄道が開通して間もない頃から、遠方より観梅客が集まる、阪神間はもちろん関西中に名の知れた梅の名所でした。明治末から大正にかけては現在の住吉駅から人力車に乗ってくる人、阪神青木駅から歩いてくる人など様々でした。すき焼きを食べながら梅を楽しむお金持ち、自前のお酒を持ち合わせて歌を歌いながら梅を楽しむ人など雅俗入り混じっていました。

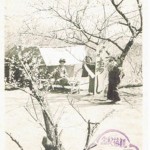

左の絵は、長年、岡本梅林の研究をされている廣岡倭様より頂いた岡本交友会発行の絵葉書より転載させていただいものです。

今回、調査を進める中で、文献や資料だけでは分からない話を岡本の方から聞くことができました。

創業百六十年になる和菓子屋さん安政堂の中西政秀さんに「お店のルーツは、この地のお寺の住職から梅を用いたお菓子作りを教えてもらい商品化したことがはじまり」と教えていだだきました。創業当時は、現在の西光寺の辺りに店を構え、梅ようかんや梅ジャムなどを作っていたそうです。明治、大正の観梅の時期には梅林へ入り鶯餅や抹茶を販売していました。

岡本梅林の研究をされている廣岡倭さんには、当時を知る貴重な絵葉書や各資料を拝見させていただくと共に、様々な貴重なお話を伺うことができました。

特に興味深かった点は、岡本梅林の観梅は「行政や特定の団体によって運営されていたのではなく、この地の梅林を保有する地主たちのボランティアで成り立っていた」こと、「多くの人が観梅に来てくれるのと、梅の名勝地を守りたいという地域の誇りがあったのではないか」とのお話です。

約半年間調査を行った中で、岡本の様々な方からお話を伺い、多くの貴重な出会いを得ることができました。ありがとうございました。

岡本梅林についてはもちろん、岡本の街の歴史にも触れることができました。調べるほど新たな発見あり、岡本梅林及び岡本の街は、歴史があり本当に興味深い地です。

岡本梅林が時代の変化や災害によって失われてしまったことは残念であり、一度その関西随一とも言われた梅林を見てみたかったという思いにかられます。

この地に所縁ない者ですが今も変わらず絵葉書の写真の女性の様に、この岡本を訪れた人々を笑顔にするそのような素晴らしい街であり続けてほしいと思います。

関西学院大学文学部4年生 會田宗